Das im Oktober 2024 eröffnete Elektra Tonquartier in München ist das Chamäleon unter den Konzertsälen. Das elektronische Raumakustiksystems Vivace von Müller BBM sorgt bei jedem Musikstil für den perfekten Sound – von Klassik bis Jazz, Pop bis Techno.

(Bild: Georg Stirnweiss)

(Bild: Georg Stirnweiss)

Egal, ob Neubau oder Sanierung – Theater, Konzertsäle und Opernhäuser machen oft durch jahrelange Verzögerungen und explodierende Baukosten Schlagzeilen. Und nicht immer geraten diese Kalamitäten in Vergessenheit, weil ein Bau zu einem Wahrzeichen der Stadt wird wie die Elbphilharmonie. Den Besuchern, vor allem aber auch den Orchestern und Ensembles ist aber sowieso etwas anderes viel wichtiger: die Akustik.

Von einem Bau, der in dieser Hinsicht positive Schlagzeilen gemacht hat, soll im Folgenden die Rede sein: dem Elektra Tonquartier im Bergson Kunstkraftwerk in Aubing bei München, das im Oktober 2024 eröffnet worden ist. In diesem Konzertsaal sollen Stücke verschiedenster Musikrichtungen in einer gleichbleibend hohen akustischen Qualität gegeben werden. Möglich macht diese Wandlungsfähigkeit das elektronische Raumakustiksystem Vivace von Müller-BBM.

Eine Ruine wird zum Kulturtempel

Im Münchner Stadtteil Aubing erhebt sich das imposante Bergson Kunstkraftwerk, das sich gerade als kultureller Leuchtturm einen Namen macht. Ursprünglich in den 1930er-Jahren als Heizwerk gebaut, war das Gebäude über Jahrzehnte eine verfallene Ruine – ein „Lost Place“, der ab den frühen 2000ern vor allem durch illegale Partys lebendig wurde. Die Faszination für die einzigartige Atmosphäre brachte die Brüder Christian und Michael Amberger, Geschäftsführer des Mineralölunternehmens Allguth GmbH, auf die Idee, das Bauwerk als moderne Kulturstätte mit historischem Flair neu zu erfinden.

Das 25 Meter hohe Industriedenkmal wurde auf Basis der Entwürfe von Stenger2 Architekten umfassend restauriert und erweitert. Bei der Umsetzung spielten Müller-BBM Building Solutions & Müller-BBM Acoustic Solutions, unter der Projektleitung von Dr. Eckard Mommertz und Marcus Blome, eine zentrale Rolle für die Planungsinhalte Raumakustik, Bauakustik, Wärmeschutz und Energieeffizienz

Nach aufwendigen Sanierungen, die 2021 begannen, konnte das Bergson bereits im April 2024 offiziell eröffnet werden – nach einer vergleichsweisen kurzen Zeit zu allerdings unbekannten Kosten. Heute bietet es Galerien, Veranstaltungsräume, ein Restaurant sowie eine Tagesbar und ist ein Hotspot für Kunst, Kultur, Kulinarik und Events. Herzstück ist das Elektra Tonquartier, ein Konzertsaal in moderner Holzoptik für 478 Besucher, der im Oktober eröffnet worden ist und durch seine akustische Wandelbarkeit Maßstäbe setzt.

Architektur trifft Akustik

Von bösen Überraschungen oder außergewöhnlichen Hindernissen während des Projekts kann Marcus Blome, Managing Director Müller-BBM, nicht berichten, auch wenn er einräumt: „In einem Planungs- und Bauprozess gibt es immer Konfliktpotenzial zwischen den technischen Notwendigkeiten und den Vorstellungen von der Architektur. Natürlich muss man in einem Fall wie dem Elektra Tonquartier zusammen mit den Architekten schauen, wie man 80 Lautsprecher in einem Saal unterbringt.“

Dabei sahen die Planungen gar nicht von Anfang an einen All-in-One-Saal mit maximaler Flexibilität vor. Die ursprüngliche Idee eines großen klassischen Konzertsaals entwickelte sich über einen reinen Kammermusiksaal hin zu einem multifunktionalen Saal. Der passt auch besser zum finalen Gesamtkonzept des Bergson, für das Roman Sladek und die Jazzrausch Bigband wesentliche Impulse lieferten.

Müller-BBM war von Anfang an als Akustikplaner und Akustikberater beteiligt. Marcus Blome berichtet: „Am Ende sagten wir: ‚Wenn das so ist, brauchen wir im Grunde nur eine Hülle, in der wir alles realisieren können – mit einer sehr, sehr trockenen Akustik, die wir dank Vivace flexibel an die jeweilige Nutzung anpassen können.“

Ohne Vivace klingt Elektra praktisch wie ein Tonstudio: schalltot. Für Techno-Jazz funktioniert der Saal deshalb auch ohne Vivace sehr gut. Ähnliches gilt für einen Kongress mit Vorträgen. „Auch bestimmte klassische Musik, die sehr transparent sein soll, kann man sich darin noch vorstellen. Aber da kommt man dann schon in den Bereich, wo die Nachhallzeit eigentlich zu kurz ist und wo dann immer mehr Vivace ins Spiel kommt“, erklärt Marcus Blome.

Das erste Vivace-System wurde 2008 im Theater an der Wien fest installiert. Die Version im Elektra Tonquartier stellt allerdings einen weiteren großen Entwicklungsschritt dar: In den Worten von Marcus Blome: „Oft wird unser System verwendet, um akustische Defizite in Räumen auszugleichen. Ein Raum wie das Elektra Tonquartier, der quasi als ‚Musikstudio‘ geplant wurde und bei dem das Vivace-System mit all seinen Möglichkeiten zur Gestaltung immersiver 3D-Audioerlebnisse eine zentrale Rolle in der künstlerischen Ausrichtung einnehmen soll, ist die absolute Ausnahme.“

Natürlicher Klang mit elektronischen Mitteln

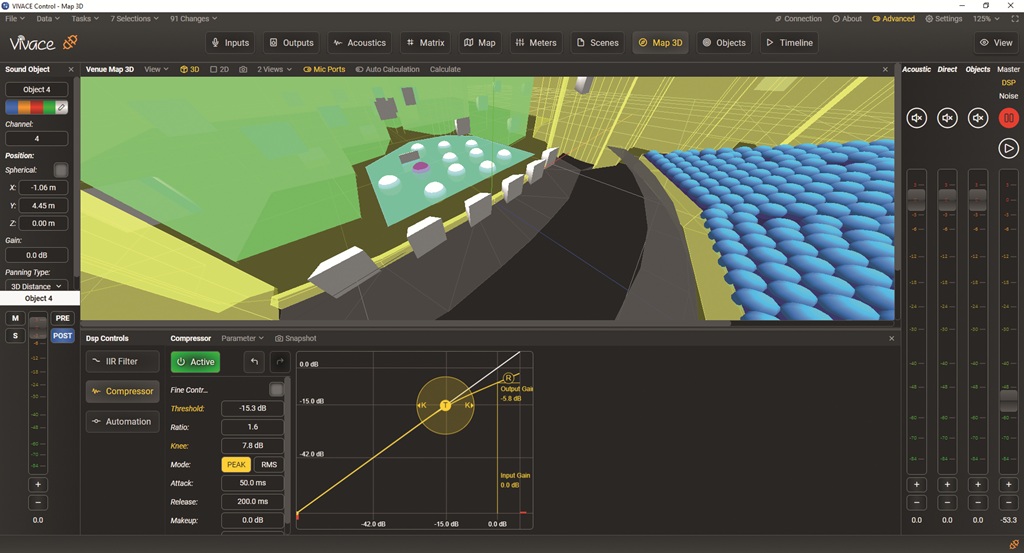

Vivace passt die Akustik des Saals gezielt und präzise an die jeweilige Nutzung an – von der kleinen Kammermusikprobe bis zum epischen Orchesterkonzert. Mit wenigen Mausklicks lassen sich von Notebook, Tablet oder Smartphone aus Presets für unterschiedliche Nutzungsszenarien aufrufen. Sie unterscheiden sich insbesondere in der Nachhallzeit. Die Spannbreite reicht von 0,8 bis 8 Sekunden (zum Vergleich: Elbphilharmonie: 2,3, Kathedrale: 8 oder mehr).

Eine Fernbedienungssoftware ermöglicht die Gestaltung neuer Presets, die Automatisierung von Quellenbewegungen und die Steuerung von 3D-Soundeffekten. Zudem stehen Fernsteuerungsmöglichkeiten über Mischpulte (MIDI, OSC), Zuspieler (MIDI-Timecode, MMC), Mediensteuerungen (Ethernet, MIDI) und Trackingsysteme zur Verfügung.

Das System nutzt im Elektra ein Netzwerk aus 24 Mikrofonen und 80 Lautsprechern, die den Klang in Echtzeit aufnehmen, verarbeiten und wiedergeben. Zum Einsatz kommen Lautsprecher von Alcons Audio, weil das Bergson und die Jazzrausch Bigband schon länger damit arbeiten. „Aber wir sind mit Vivace auf keinen Hersteller für externe Hardware wie Mikrofone, Lautsprecher, Wandler und Verstärker nicht festgelegt“, betont Marc Blome.

Das Lautsprecher-Setup besteht grundsätzlich aus breit und gleichmäßig abstrahlenden konventionellen Lautsprechern im Decken und Wandbereich sowie aus Linienstrahlern im Wandbereich, deren Richtwirkung elektronisch anpassbar ist. Dank ihrer optimalen Ausrichtung und der geringen Pegelabnahme über die Entfernung ermöglichen die Linienstrahler eine gleichmäßige und präzise Raumklanggestaltung für alle Sitzplätze.

Die Mikrofonierung besteht laut Müller BBM aus mehreren Hauptmikrofonen zur Abnahme einer perfekten Orchesterbalance sowie aus Raummikrofonen, die den vorhandenen Raumklang in das System integrieren.

Beim Blick ins Elektra Tonquartier fällt auf: Man versucht nicht, die Technik zu verstecken. Man sieht vielmehr alle 80 Lautsprecher, was sehr gut zum Stil der Architektur passt. Das Risiko, durch so eine offensive Optik Besucher zu verschrecken, besteht heute aber auch kaum noch. Dafür haben sich diese Systeme längst auch bei den Besuchern einen zu guten Ruf erworben.

Grenzen der natürlichen Akustik überwinden

Vivace kommt ins Spiel, wenn die natürliche Akustik eines Saales für einen bestimmten Einsatzzweck an die Grenzen ihrer Möglichkeiten stößt, insbesondere wenn ein und derselbe Saal mehren Zwecken dient. Vivace ergänzt die natürliche Akustik durch Klanganteile aus den vielen Lautsprechern im Saal. Diese zusätzlichen Klanganteile stammen neben den Raumimpulsantworten von Eingangssignalen, die von punktgenau eingebauten, hochwertigen Mikrofonen aufgenommen werden.

Sechs Faktoren nennt Müller BBM in einer Produktbroschüre als ausschlaggebend für die durch Vivace erzeugte optimale, naturgetreue Akustik:

- primäre Studiomikrofone im Bühnenbereich

- sekundäre Kondensatormikrofone im Zuschauerraum

- gespeicherte Raumimpulsantworten von akustisch ausgezeichneten Räumen

- internes, patentiertes Signalprozessing

- Lautsprecher um die Zuschauer herum

- Die Tonmeister, die die richtige Mischung für den jeweiligen Raum einstellen

Vivace kann dabei viel mehr als nur Nachhallzeiten verändern. Es bietet auch eine Steuerung von Klangparametern wie Transparenz, Klarheit und Präsenz. Dies eröffnet Möglichkeiten, die weit über das hinausgehen, was herkömmliche Akustiksysteme leisten können.

Intensive Tage der Vorbereitung

Die Inbetriebnahme eines Vivace-Systems besteht aus einer zwei- bis viertägigen Grundeinstellung und einer abschließenden Feineinstellung im Probenbetrieb. Für die Grundeinstellung passten die Spezialisten von Müller-BBM zunächst jeden Lautsprecher auf die akustischen Gegebenheiten im Saal an – Frequenzgänge, Pegel und Delays wurden eingemessen. Danach waren die Mikrofone dran. Ziel war ein möglichst gleichmäßiger Klang über den gesamten Raum hinweg.

Nachdem ein Grundstock an Presets mit unterschiedlichen Nachhallzeiten und Akustiken erstellt war, spielten für weitere Optimierungen Musiker auf der Bühne. Die abschließende Feineinstellung fand im Rahmen von regulären Proben statt. In die Optimierungen gingen schließlich auch die ersten Konzerte mit Publikum ein, weil die Anwesenheit so vieler Zuhörer natürlich große Auswirkungen auf die Akustik des Saals hat.

Bei allem Eingreifen von Vivace legt Müller BBM Wert auf die Feststellung: „Vivace verbessert den Raumklang, ohne ihm seine individuelle Charakteristik zu nehmen. Dabei bleibt die einmalige Raumakustik erhalten, Stärken werden hervorgehoben, Schwächen ausgeglichen.“

Ein technischer Blick hinter die Kulissen

Herzstück von Vivace ist ein leistungsstarker Prozessor, der bis zu 192 Signalausgänge parallel verarbeiten kann (siehe auch Kasten rechts). Die Mikrofone nehmen den Direktschall der Bühne und die natürlichen Reflexionen im Raum auf. Diese Signale werden in Echtzeit modifiziert und über die Lautsprecher zurückgespielt.

Die Funktionsweise des Vivace-Prozessors beschreibt Müller BBM so: „Er besteht aus zwei redundanten Einheiten, die über Ethernet überwacht und gesteuert werden. Im internen, patentierten Signal-Prozessing können bis zu 40 Mikrofonsignale auf mehreren unabhängigen Prozessorebenen verarbeitet werden.

Mit Faltungsalgorithmen erzeugen vier interne Hauptverarbeitungs- und 32 Zusatz-Engines natürliche Schallfelder mit bis zu 192 unterschiedlichen Ausgangssignalen auf Basis der enthaltenen hochaufgelösten Impulsantworten. Die Zusammensetzung der Anteile ist für jeden einzelnen der 192 Ausgänge detailliert einstellbar.

3D-Klangsteuerung

Ein besonders zukunftsweisendes Highlight des Systems ist die dreidimensionale Klangsteuerung. Musiker und Klangquellen können akustisch im Raum „bewegt“ werden, ohne dass sie tatsächlich ihre Position ändern. Dies ist insbesondere für Jazz- und experimentelle Musikformate ein beeindruckendes Feature.

Während einer Aufführung kann beispielsweise ein Solist klanglich in die Mitte des Publikums versetzt werden. Damit Vivace die akustische Position im Raum verschieben kann, müssen nur einzelne Instrumente mit Mikrofonen ausgerüstet werden.

Vivace verfügt laut Müller BBM dabei als moderne 3D-Audiobeschallung über bislang ungeahnte Möglichkeiten der Transparenz und Natürlichkeit in der Wiedergabe. Die für die Ansprüche der klassischen Musik entwickelte Technik komme allen Genres vom Sprechtheater bis zur Musical-Produktion zugute. Tonmeister könnten mit einer Fernbedienungssoftware die Objekte in einem dreidimensionalen Modell des Raumes mit Maus, Touchscreen oder Zeigestab bewegen.

Zum anderen ließen sich mit Vivace diese Objekte in ortsspezifische Raumklänge wie Wald, Berg, Höhle oder Straßenschlucht einbetten. „Damit entsteht eine Dreidimensionalität, die sich wie eine akustische Halbkugel um die Zuhörer legt und ihre bewusste oder auch unbewusste Wahrnehmung nachhaltig beeindrucken kann“, heißt es in der Vivace-Produktpräsentation.

Begeisterung bei Publikum und Kritik

Seit der Eröffnung hat das Elektra Tonquartier zahlreiche Veranstaltungen erlebt, die die Möglichkeiten von Vivace eindrucksvoll demonstrieren. Am Eröffnungsabend am 9. Oktober, schlicht „Big Bang“ genannt, gab es gleich zwei im Wechsel stattfindende Konzerte: Zunächst gab die für ihren Techno-Jazz berühmte Jazzrausch Bigband ausgewählte Stücke aus dem Jubiläumsalbum „BANGERS ONLY!“ zum Besten. Dieses 14-köpfige Ensemble ist sozusagen die „Hausband“ des Elektra Tonquartiers, da Bergson-Geschäftsführer Roman Sladek Chef und Posaunist des Ensembles ist. Anschließend präsentierte das neue, unter anderem von Mitgliedern der Münchner Orchester gebildete Kammerorchester Bergson Phil‘ Klassiker der Klassik – von Beethoven über Tschaikowsky bis zu Rossini – unter der Leitung von Dirigentin Johanna Soller.

Besonders beeindruckend ist ein vielsagend Vivace betiteltes Konzert, das jeden Monat stattfindet und gezielt die ganze akustische Präzision und Durchhörbarkeit des Systems demonstrieren und ein immersives Surround-Sound-Erlebnis vom Feinsten bieten soll. Unter der Leitung von Dirigent Jesús Ortega Martínez demonstrieren die Bergson Phil‘ die extreme Flexibilität des Systems. In der Programmankündigung heißt es zu Vivace: „Es ermöglicht uns, jede denkbare Raumakustik künstlich zu kreieren – und es natürlich klingen zu lassen. Unser Saal wird auf Knopfdruck klanglich zur Elbphilharmonie, einem Tonstudio, dem Kölner Dom oder Beethovens Wohnzimmer.“

Egbert Tholl, der Musikkritiker der Süddeutschen Zeitung jubelte über die Aufführung am 20. Oktober: „Ein Klangsystem im Münchner Bergson kann den ganzen Saal verwandeln: in eine Kathedrale oder in die Elbphilharmonie. Eine musikalische Revolution.“

Fazit & Ausblick

Das Bergson Kunstkraftwerk ist nicht nur ein architektonisches Highlight. Mit dem Elektra Tonquartier setzt es Maßstäbe für Flexibilität, Klangqualität und technische Integration. Technik und Kunst ergänzen sich perfekt. Mithilfe von Vivace ist ein akustisches Laboratorium für die Zukunft der Raumakustik und ein Modell für moderne Konzertsäle entstanden. Am Ende des Tages aber brachte es ein Besucher auf den Punkt: „Man spürt die Technologie nicht – man spürt nur die Musik.“

„Optimaler natürlicher Klang mit elektronischen Mitteln“

PROFESSIONAL SYSTEM sprach mit Marcus Blome, Managing Director von Müller-BBM Acoustic Solutions GmbH, über Raumakustik, Algorithmen und Nachhallzeiten.

Dank Vivace sollen in einem Saal diverse Musikstile in gleichbleibend hoher akustischer Qualität möglich sein. Wie geht das?

Vivace ist ein System zur Anpassung der Raumakustik. Mikrofone nehmen den Schall auf, ein Prozessor verändert die Signale und spielt sie über zahlreiche Lautsprecher wieder ein, die gleichmäßig im Raum verteilt sind. So können wir die Nachhallzeit gezielt verändern, von sehr kurzen bis hin zu extrem langen Werten. Auch Parameter wie die zeitlichen Strukturen der Schallenergie oder Kriterien für die Tonqualität wie Stärke- oder Klarheitsmaß lassen sich anpassen.

Wie verändert Vivace die Signale?

Wir bearbeiten mit Algorithmen den Schall. Das aufgenommene Signal wird zeitlich und räumlich modifiziert („gefaltet“), bevor es über die Lautsprecher wiedergegeben wird. Dadurch entsteht ein präzises, kontrolliertes Klangbild.

Kann ein Veranstalter mit Vivace bewirken, dass sich seine Besucher wie im Wiener Musikvereinssaal fühlen? In einer Broschüre von Müller-BBM heißt es: „Akustisch ausgezeichnete Konzertsäle oder Opernhäuser stellen für Vivace ein (…) Ideal dar, das sich in Form ihrer Raumimpulsantworten hervorragend auf andere Säle übertragen lässt. Diese Raumimpulsantworten werden für die weitere Verarbeitung aufgenommen, denn in ihnen steckt (…) die gesamte Charakteristik und klangliche Feinstruktur optimaler Klangräume.“

Das könnte etwas missverständlich formuliert sein. Das aktuelle Vivace-System verwendet keine gemessenen Impulsantworten aus anderen Sälen für die primäre Signalerzeugung. Die verwendeten Impulsantworten werden synthetisiert und als Basis für die Klanggestaltung individuell an die Anforderungen der jeweiligen Installation angepasst. Wir transferieren also nicht einen real existierenden Saal von A nach B. Das wäre technisch auch nur sehr bedingt möglich, da der Klangcharakter, welcher mit der elektronischen Raumakustik erzeugt wird, immer auf dem Grundcharakter der vorhandenen Akustik aufbaut. Daher ist auch die natürliche Raumakustik nach wie vor sehr wichtig und mitentscheidend für den perfekten Gesamtklang. Wir können und wollen nicht den Wiener Musikverein „kopieren“, sondern schaffen auf Basis der örtlichen Gegebenheiten neue akustische Möglichkeiten mit möglichst perfekten akustischen Parametern.

Kann Vivace auch akustische Defizite beheben?

Ja, das ist eine der Stärken des Systems. Nehmen wir einen Konzertsaal mit zu kurzer Nachhallzeit – bauliche Veränderungen zur Vergrößerung des Raumvolumens wie höhere Decken wären extrem aufwendig und teuer. Vivace kann solche Defizite elektronisch ausgleichen und gleichzeitig etwa frühe Reflexionen optimieren. In Mehrspartenhäusern ist die Flexibilität besonders wichtig, da Oper, Ballett und Sprechtheater völlig unterschiedliche Anforderungen an die Akustik stellen.

Vivace verspricht einen optimalen natürlichen Klang mit elektronischen Mitteln. Kritiker könnten ein elektronisch erzeugtes Klangbild allerdings als „unnatürlich“ empfinden.

Das war früher häufiger ein Thema, heute sind solche „Vorurteile“ seltener geworden. Die Systeme haben sich stark verbessert, und viele namhafte KünstelerInnen und Orchester haben über die Jahre gute Erfahrungen mit elektronischer Raumakustik gemacht. Für mich ist ein Klang dann „natürlich“, wenn er realistisch wirkt – unabhängig davon, ob er durch die Saalgeometrie und die akustischen Eigenschaften der verwendeten Materialien oder eben durch den Einsatz der Elektronik erzeugt wurde. Am Ende erreicht unser Gehör „nur“ bewegte Luft. Ob diese von einer Wand reflektiert wurde oder von einem Lautsprecher kommt, spielt letztlich keine ausschlaggebende Rolle. Schlussendlich geht es darum, der Musik zu dienen und für das jeweilige Genre die perfekte akustische Umgebung zu kreieren, und wir halten es nach heutigem Stand der Technik nicht für unlauter, dieses auch elektronisch zu erreichen.

Besonders öffentlichkeitswirksam sind Kulturbauten. Lohnt sich Vivace aber nicht mindestens ebenso bei Multifunktionshallen?

Absolut. Betreiber müssen Säle, die enorme Investitionen erfordern, wirtschaftlich nutzen. Ein reiner Klassiksaal ist deshalb heute selten realisierbar. Selbst in klassischen Konzertsälen müssen oft Jazz- oder Popkonzerte stattfinden. In Kongresszentren oder Multifunktionshallen ist die akustische Herausforderung sogar noch größer. Mit passiven Maßnahmen wie Vorhängen oder baulichen Veränderungen lässt sich die Nachhallzeit nur eingeschränkt anpassen. Vivace hingegen ermöglicht flexible Nachhallzeiten von 0,8 bis 8 Sekunden und unterstützt zudem immersive Klangerlebnisse, indem Klangquellen präzise im Raum positioniert werden können.

Was kostet ein Vivace-System?

Eine größere Installation liegt mit Lautsprechern, Mikrofonen, Verstärkern und Software zwischen 350.000 und 500.000 Euro. Im Vergleich zu den Gesamtkosten eines Objektes, aber auch zu den baulichen Maßnahmen, die ähnliche Flexibilität bieten, eine wirtschaftliche Lösung.

Funktioniert Vivace nur mit bestimmten Hardware-Partnern?

Unser System ist grundsätzlich unabhängig von bestimmten Lautsprecherherstellern oder -typen, was aus unserer Sicht einen Vorteil gegenüber einigen Konkurrenzsystemen darstellt. Wie im Elektra Tonquartier können wir damit dem Nutzer die Möglichkeit geben, die Wahl der Lautsprecher nach seinen individuellen Vorlieben mitzugestalten. Dennoch stellen wir natürlich Ansprüche an die verwendeten Lautsprecher. Diese sind neben einem insgesamt hohen Qualitätsstandard insbesondere ein möglichst linearer Frequenzgang und eine homogene Richtcharakteristik. Diese Anforderungen werden heute jedoch von vielen Herstellern erfüllt. Diese Herstellerneutralität gilt neben den Lautsprechern auch für die verwendeten Mikrofone, die Einheiten zur AD/DA-Wandlung sowie die Leistungsverstärker.

Wie läuft ein Konzert mit Vivace praktisch ab?

Wenn man nur die Raumakustik-Funktion nutzt, ist das System in die vorhandene Mediensteuerung integriert. Über ein Touchpanel werden Presets wie „Kammermusik“ oder „Symphoniekonzert“ ausgewählt – eine Art „Hausmeistermodus“. Das geht selbst über eine App auf dem Smartphone. Diese Einstellungen werden bereits vor Einlass des Publikums vorgenommen und während des Konzertes – wie in einem „normalen“ Konzertsaal auch – nicht mehr verändert. Wenn man aber die volle Bandbreite des Systems in einem Konzert ausschöpfen will, etwa um Klangquellen im Raum zu bewegen oder genrespezifische Änderungen der Akustik von Stück zu Stück vorzunehmen, benötigt man einen Tonmeister oder Operator, der das System aktiv steuert.

Können Sie ein Beispiel für den kreativen Vivace-Einsatz nennen?

Im Elektra Tonquartier gibt es regelmäßig eine Produktion unter dem Titel „Vivace“, die einige Möglichkeiten des Systems für den kreativen Einsatz demonstriert. Hier wird für die eigens komponierten Stücke aus den verschiedenen Genres von Barockmusik über Jazz bis hin zu elektronischen Klängen jeweils die akustische Umgebung komplett geändert, was das anwesende Publikum insbesondere bei den Klängen einer Kathedrale mit über 8 s Nachhall regelmäßig in Staunen versetzt. Zudem werden einzelne Schallquellen aus dem Orchester akustisch „extrahiert“ und frei im Raumklang positioniert. Dies ist aber erst der Anfang der kreativen Nutzung. Wir blicken bei Oper und Theater, aber auch bei klassischen Konzerten in eine sehr spannende Zukunft.

Zur Person

Marcus Blome ist Akustiker und Musiker und führt derzeit als Managing Director die Müller BBM Acoustic Solutions GmbH. Er stammt aus Ibbenbüren, hat an der Musikhochschule Detmold studiert und unter anderem als Tonmeister für die Deutsche Grammophon gearbeitet. Seit 2008 ist er in der Firmengruppe Müller BBM für den Bereich Raumakustik in Kulturbauten tätig