Der Universal Serial Bus C, kurz USB-C, hat sich in den letzten Jahren zur dominanten Schnittstelle im IT-Bereich entwickelt. Was einst als einfacher Datenanschluss begann, ist inzwischen zu einer multifunktionalen Allzwecklösung gereift: Ein einziges Kabel kann nicht nur Daten und Strom, sondern auch Video- und Audiosignale übertragen, und das alles gleichzeitig. Mit der wachsenden Verbreitung von USB-C stellt sich zunehmend die Frage: Kann dieser universelle IT-Anschluss klassische AV-Schnittstellen wie HDMI und DisplayPort langfristig ersetzen? Die Antwort ist nicht ganz einfach.

(Bild: monticello/Shutterstock. No use without permission.)

(Bild: monticello/Shutterstock. No use without permission.)

Die unbestreitbaren Vorzüge von USB-C wecken auch im AV-Bereich große Hoffnungen – insbesondere für Konferenzräume, Bildungseinrichtungen oder für Events, wo verschiedenste Geräte schnell und zuverlässig miteinander kommunizieren müssen. USB-C verspricht weniger Kabel, weniger Adapter, weniger Fehlerquellen – letztendlich eine große Vereinfachung und hohe Effizienz.

Entsprechend erwartungsfroh äußern sich viele AV-Experten: „Während HDMI weiterhin die Konnektivität in traditionellen AV-Systemen dominiert, entwickelt sich die USB-C-Technologie schnell zu einer neuen transformativen Alternative“, sagt Meir Farkash, Product Manager beim israelischen AV-Anbieter Kramer. Ganz ähnlich sieht das James Chen, Managing Director beim Integrationsspezialisten Kordz: „USB-C bietet mehr als Bequemlichkeit; es eröffnet neue Möglichkeiten für sauberere, effizientere Arbeitsräume mit weniger Ausfallzeit und Wartungsaufwand.“

Doch der Schein trügt. Denn der einheitliche und bequeme Stecker ist nur die halbe Wahrheit. Hinter USB-C verbergen sich in der Praxis gravierende Unterschiede in der technischen Ausstattung und im unterstützten Funktionsumfang. Nicht jeder USB-C-Anschluss stellt alle Funktionen bereit, nicht jedes Kabel ist gleich leistungsfähig, und nicht jede AV-Anwendung profitiert automatisch von den theoretischen Vorteilen.

Das führt in der Praxis nicht selten zu unerwarteten Ausfällen, inkompatiblen Setups und frustrierenden Fehlern bei Live-Anwendungen. Wer USB-C in AV-Setups nutzen möchte, sollte deshalb genau verstehen, was sich technisch hinter der Schnittstelle verbirgt – und wo die Fallstricke lauern.

USB-C – mehr als nur ein Stecker

Ursprünglich war USB als einfache Schnittstelle für Daten und Peripheriegeräte gedacht. Erst mit USB-C hat sich das Konzept grundlegend erweitert. Die offensichtlichste Neuerung ist die symmetrische Bauform, mit der die Stecker in beide Richtungen in den Anschluss passen, was die Handhabung deutlich komfortabler macht.

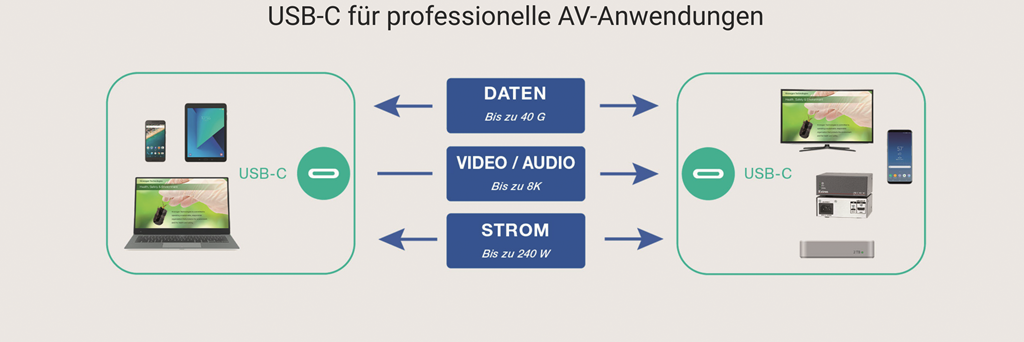

Doch das sind nur Äußerlichkeiten. Seit der Einführung der USB Audio Device Class 3.0 im Jahr 2016 unterstützt USB-C auch native Audio- und Videoübertragung. Kombiniert mit Protokollen wie USB 3.2, USB4, Thunderbolt 3 und 4 sowie Power Delivery wird die Schnittstelle zu einem echten Allrounder.

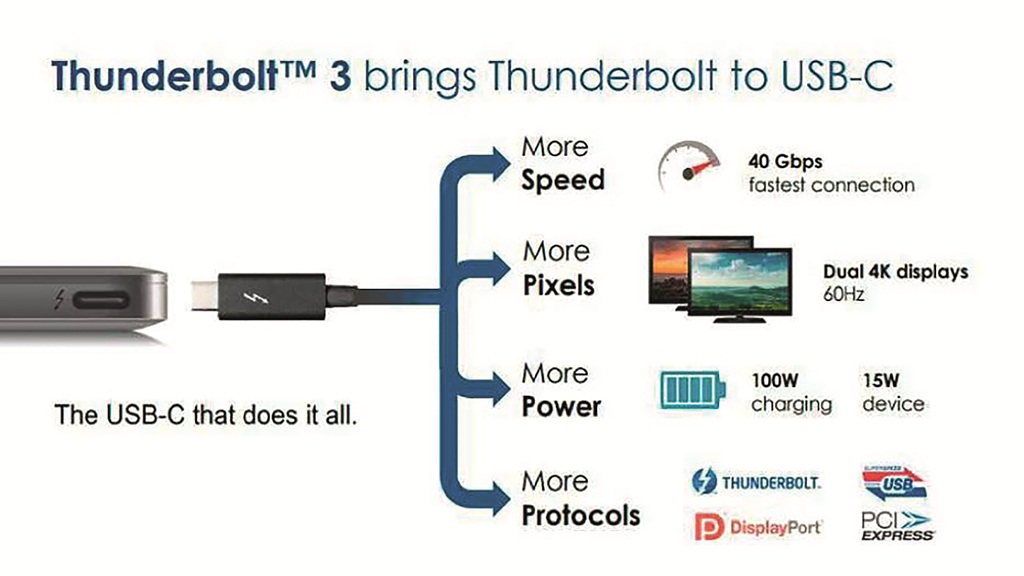

So lassen sich etwa mit Thunderbolt oder USB4 Daten mit bis zu 40 Gbit/s übertragen, Displays in 4K oder höher ansteuern, Geräte mit bis zu 100 Watt laden – und gleichzeitig Audio- sowie Netzwerksignale senden. Thunderbolt 4 erlaubt es sogar, mehrere hochaufgelöste Videosignale parallel zu transportieren – eine Leistung, die viele herkömmliche AV-Schnittstellen nicht bieten.

In der Praxis bedeutet das: Ein einziger Anschluss kann gleichzeitig als Ladebuchse, Bildausgang, Audioschnittstelle und USB-Hub dienen. Das klingt ideal – insbesondere für moderne Arbeitsumgebungen mit Bring-your-own-Device-Konzepten und begrenztem Platzangebot. Auch der Conferencing- und Eventbereich profitiert.

In der AV-Profi-Szene kommt das gut an: „USB-C wird vermehrt eingesetzt, um Konferenztechnik mit Videoausgabe und USB-Datenanschlüssen für Kameras und Mikrofone anzuschließen“, berichtet Joe da Silva, Vice President Marketing beim globalen AV-Anbieter Extron. „Ohne USB-C bräuchte man mehrere Verbindungen – mit ihm reicht eine.“

Ein Gastreferent kann zum Beispiel seinen Laptop über ein einziges USB-C-Kabel an eine Tischbox anschließen – und Bild, Ton, Stromversorgung sowie Netzwerkanbindung laufen gleichzeitig darüber.

USB-C ist nicht gleich USB-C

Soweit das Ideal. Die Praxis ist vertrackter. Die schlechte Nachricht: Der USB-C-Stecker selbst ist nur die halbe Wahrheit – USB-C ist nicht gleich USB-C. Hinter dem Anschluss verbirgt sich eine komplexe Technik. Während der Stecker immer gleich aussieht, unterscheidet sich der unterstützte Funktionsumfang je nach Gerät drastisch. Manche USB-C-Anschlüsse übertragen nur Daten und Strom, andere zusätzlich Videosignale – aber vielleicht nur in älteren DisplayPort-Versionen.

Und das Schlimmste: Was genau der Anschluss kann, sieht man ihm von außen nicht an. Anders als bei HDMI oder DisplayPort gibt es keine einheitliche Kennzeichnung. Das führt in der Praxis oft zu Frust – gerade in Konferenzräumen, wenn plötzlich kein Bild erscheint, obwohl der Stecker passt.

Ein Beispiel: Viele Modelle aus der Dell-XPS-, HP-EliteBook- oder Lenovo-ThinkPad-Serie unterstützen den DisplayPort via USB-C ab Werk. Auch Apple-Geräte ab dem MacBook 12“ (2016) sind dafür geeignet. Bei Smartphones dagegen sieht es gemischter aus: Während Samsung-Galaxy-S-Modelle oder einige Huawei-Geräte Videodaten per USB-C ausgeben können, klappt das bei Googles Pixel 7 nicht. Ähnlich uneinheitlich ist es bei Monitoren: Manche verstehen USB-C-Video, andere nutzen den Anschluss nur als USB-Hub.

USB-C – kein Übertragungsstandard

Um diesen Wirrwarr zu verstehen, muss man wissen, dass USB-C nur ein Steckerformat ist – kein Übertragungsstandard im klassischen Sinne. Ob über USB-C auch Bild- und Tonsignale laufen können, hängt allein von den unterstützten Protokollen und den Betriebsmodi des Geräts ab. Das macht USB-C einerseits enorm flexibel, andererseits aber auch intransparent.

Protokolle, die eine AV-Übertragung ermöglichen, sind USB4, Thunderbolt 3 oder 4 und sogenannte Alternate Modes wie der DisplayPort Alt Mode oder der HDMI Alt Mode. Bei diesen Alternate Modes handelt es sich um Betriebsarten, bei denen die internen Leitungspaare des USB-C-Steckers auf andere Standards – etwa DisplayPort oder HDMI – umgeschaltet werden.

So lässt sich mit dem DisplayPort Alt Mode ein DisplayPort-Signal direkt über USB-C ausgeben. Seit Version 2.0 (2022) erlaubt dieser Modus – zumindest theoretisch – Videoauflösungen bis 16K bei 60 Hz. Praktisch sind heute 4K bei 60 oder 120 Hz sowie 8K bei 30 oder 60 Hz gängig – abhängig vom Gerät und der Signalverhandlung.

Auch Thunderbolt 3 und 4 nutzen den USB-C-Stecker. Hier ist die DisplayPort-Funktion fest integriert, zusätzlich sind Datenraten bis 40 Gbit/s möglich, ebenso wie Daisy-Chaining, also die Reihenschaltung mehrerer Geräte.

Technisch funktioniert das so: Die vier Hochgeschwindigkeits-Leitungspaare innerhalb des USB-C-Steckers können flexibel genutzt werden – zum Beispiel zwei Paare für DisplayPort-Daten und zwei für USB 3.0, oder bei höherem Bandbreitenbedarf alle vier Paare für AV-Signale, während der USB 2.0-Kanal weiter einfache Daten überträgt. Auf diese Weise lassen sich je nach Anwendung Daten- und Videosignale parallel oder priorisiert übertragen.

Vorläufiges Fazit: Erst wenn ein Gerät USB4, Thunderbolt oder einen Alternate Mode implementiert hat, wird der USB-C-Anschluss zur vollwertigen AV-Schnittstelle.

Verwirrung im Alltag

Die Vielfalt an technischen Möglichkeiten sorgt im Alltag häufig für große Verwirrung. Viele Monitore verfügen beispielsweise über einen USB-C-Port, der allerdings nur für Daten und Strom ausgelegt ist. Will man ihn für AV-Zwecke nutzen, bleibt das Display schwarz. Umgekehrt geben nicht alle Laptops über USB-C ein Videosignal aus – vor allem günstige Geräte verzichten auf den DisplayPort Alt Mode.

Ein MacBook Pro oder Dell XPS 13 kann problemlos ein 4K-Display per USB-C-auf-HDMI-Adapter ansteuern – ein günstiges Android-Tablet wie das Galaxy Tab A hingegen liefert überhaupt kein Videosignal – der Video-Alt-Mode wird schlicht nicht unterstützt.

Hersteller können grundsätzlich frei entscheiden, welche Funktionen sie implementieren. So kann es vorkommen, dass ein USB-C-Port an einem Gerät nur Daten überträgt, ein anderer zusätzlich Video – und ein dritter sogar Thunderbolt unterstützt.

Hinzu kommt: Die Anschlüsse sind äußerlich identisch, aber oft nicht gekennzeichnet. Zwar stellt die USB-IF – eine gemeinnützige Organisation zur Förderung und Weiterentwicklung von USB – bestimmte Symbole für Ladefunktion, Video, USB4 und Co. bereit. Thunderbolt ist etwa mit einem Blitzsymbol, USB4 mit dem „20“ oder „40“ im Logo gekennzeichnet. Leider nutzen das nur wenige Hersteller konsequent. Viele verzichten auf eine klare Beschriftung. Für Nutzer bedeutet das: Man muss die Spezifikationen genau lesen oder im Zweifel ausprobieren.

Fallstricke: Kabel, Adapter, Reichweite

Neben der Protokollfrage kommen weitere Unwägbarkeiten beim Einsatz von USB-C im AV-Umfeld hinzu. So hat auch das verwendete Kabel Einfluss auf die Funktionalität. Ein optisch identisches USB-C-Kabel kann entweder nur laden oder zusätzlich Video übertragen – oder eben nicht. Gerade in professionellen AV-Umgebungen ist diese Unsicherheit problematisch, da ein nicht funktionierender Anschluss nicht nur lästig ist, sondern schnell zu Verzögerungen im Betriebsablauf führen kann.

Ebenso wichtig ist die Kabellänge. Während HDMI- oder SDI-Strecken über Dutzende Meter mit Repeatern verlängert werden können, ist USB-C in der Regel auf zwei Meter begrenzt – außer es kommen aktive Kabel zum Einsatz. Gerade in professionellen AV-Umgebungen ist das kritisch.

USB-C fehlt es bisher auch an der klaren Standardisierung, wie sie bei HDMI oder DisplayPort üblich ist. Während bei diesen Schnittstellen die Versionsnummern genau definieren, welche Auflösungen, Bildwiederholraten oder Farbtiefen unterstützt werden, bleibt bei USB-C vieles den Herstellern überlassen. Auch das erschwert die Planung und den zuverlässigen Betrieb komplexer AV-Setups.

Auch die Frage der Signalstabilität spielt eine Rolle. In vielen Fällen erfolgt die Ausgabe von HDMI über kleine Adapter, die intern aus USB-Signalen ein Videosignal generieren. Das kann zu Latenzen oder Synchronisationsproblemen führen – besonders dort, wo es auf Echzeitübertragung ankommt, beispielsweise bei Videoproduktionen oder im Live-Streaming.

Ein Beispiel ist der Einsatz von USB-C bei hybriden Meetings mit Video-Konferenzsystemen. Hier kann ein unzureichendes USB-C-auf-HDMI-Adapterkabel dafür sorgen, dass das Bild entweder gar nicht oder nur mit stotternder Wiedergabe ankommt. Ein Ersatzgerät mit „echtem“ HDMI-Anschluss kann das Problem sofort beheben – obwohl es auf den ersten Blick ähnlich ausgestattet scheint.

Viele USB-C-auf-HDMI-Kabel arbeiten passiv und funktionieren nur, wenn das Endgerät den entsprechenden Alt Mode direkt unterstützt. Fehlt dieser, braucht es aktive Adapter mit Signalwandlern – oder gleich eine USB-C-Dockingstation mit integrierter Signalverarbeitung

Strategien für den USB-C-Einsatz

Um die beschriebenen Einschränkungen in den Griff zu bekommen, haben sich in der Praxis mehrere Maßnahmen bewährt. An erster Stelle steht die sorgfältige Auswahl der Hardware. Wer auf USB-C setzt, sollte gezielt Geräte anschaffen, deren Spezifikationen transparent dokumentieren, welche Alternate Modes – insbesondere der DisplayPort Alt Mode – unterstützt werden. Ideal sind Geräte mit USB4 oder Thunderbolt 4, da diese eine definierte Mindestfunktionalität garantieren und eine hohe Kompatibilität bei Bildausgabe, Power Delivery und Datenübertragung bieten.

Ebenso wichtig ist die Wahl der passenden Kabel und Adapter. Verwendet werden sollten ausschließlich zertifizierte, aktiv gekennzeichnete USB-C-Kabel mit E-Marker, die für Videoübertragung und hohe Leistungen spezifiziert sind. „Ladekabel“ ohne E-Marker sind dagegen oft nicht in der Lage, AV-Signale zu übertragen – selbst wenn der Stecker passt.

Passive Adapter funktionieren nur dann, wenn das Quellgerät die benötigten AV-Signale nativ überträgt, etwa im DisplayPort Alt Mode. Für breitere Kompatibilität bieten sich aktive Adapter an, die USB-Signale intern in HDMI oder DisplayPort umwandeln – und so auch bei Geräten ohne Alt Mode ein Bildsignal erzeugen können.

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist eine sorgfältige Planung und Dokumentation. Wer seine AV-Installationen testet, dokumentiert und auf definierte Signalpfade achtet, minimiert Risiken im Live-Betrieb – insbesondere dann, wenn spontan neue Geräte angeschlossen werden müssen. Auch Firmware-Updates der verwendeten Dockingstationen oder Adapter sollten regelmäßig eingeplant werden, da über diesen Weg oft Kompatibilitätsprobleme behoben werden.

USB-C-Checkliste für AV-Planer

USB-C ist vielseitig – aber nicht immer zuverlässig planbar. Diese Punkte helfen, Fallstricke bei AV-Setups zu vermeiden:

- Geräte-Eigenschaften prüfen: Unterstützt das Gerät DisplayPort Alt Mode oder (seltener) AV über Thunderbolt? Die Funktion ist nicht an jedem USB-C-Port vorhanden. Datenblätter, Logos oder Herstellerseiten geben Auskunft.

- Kabel gezielt auswählen: Nicht jedes USB-C-Kabel überträgt Videosignale. Achten Sie auf zertifizierte USB4- oder Thunderbolt-Kabel mit E-Marker – idealerweise in kurzer Länge (<1 m) bei 4K/60 Hz oder mehr.

- Adapterqualität sicherstellen: Passive USB-C-auf-HDMI-Adapter funktionieren nur, wenn das Gerät den DisplayPort Alt Mode unterstützt. Einen HDMI-Alt-Mode gibt es nur bei sehr wenigen Geräten. Aktive Adapter (mit Chipsatz) wandeln das Signal und können breiter kompatibel sein, erhöhen aber oft Latenzen oder sind auf Stromversorgung angewiesen.

- Kompatibilität testen: Vor der Integration in Konferenzräume oder AV-Systeme jede Kombination aus Gerät, Kabel und Display praktisch ausprobieren – insbesondere bei unterschiedlichen Herstellerlösungen und BYOD-Szenarien.

- Fallback-Strategien planen: USB-C sollte nicht die einzige Verbindungsmöglichkeit sein. Ein zusätzlicher HDMI- oder DisplayPort-Eingang oder ein kompatibles USB-Dock mit AV-Ausgang erhöht die Betriebssicherheit deutlich.

Dockingstationen als Problemlöser

Eine beliebte und bewährte Methode mit den genannten Herausforderungen umzugehen, ist der Einsatz von USB-C-Dockingstationen oder Switches mit integrierter Signalverarbeitung. Sie fungieren als Vermittler, Signalmanager und Formatwandler – und lösen viele der praktischen Probleme, die im Alltag mit USB-C auftreten.

Besonders in Konferenzräumen oder Schulungseinrichtungen sorgen Dockingstationen für stabile und standardisierte Bedingungen. Das reduziert Fehlerquellen und vereinfacht den technischen Betrieb erheblich. Auch in Hot-Desking-Umgebungen, bei denen Arbeitsplätze täglich neu belegt werden, bewähren sich USB-C-Docks als zentrale Schnittstelle. Im Wesentlichen übernehmen Dockingstationen drei zentrale Aufgaben:

- Signalbündelung: Sie fassen die verschiedenen Datenströme – Video, Audio, Netzwerk, USB-Peripherie und Stromversorgung – in einer zentralen Einheit zusammen. Nur ein USB-C-Kabel muss zum Laptop oder Tablet geführt werden, während alle anderen Schnittstellen dauerhaft an der Dockingstation angeschlossen sind.

- Signalwandlung: Viele Dockingstationen verfügen über integrierte Konverter-Chips, die DisplayPort- oder Thunderbolt-Signale in HDMI, VGA oder andere AV-Formate umwandeln. Das ist besonders hilfreich, wenn ein Endgerät keinen nativen HDMI-Ausgang besitzt oder nicht den benötigten Alternate Mode unterstützt. Aktive Signalwandlung sorgt in solchen Fällen für maximale Kompatibilität.

- Kompatibilitätsausgleich: Dockinglösungen übernehmen die „intelligente Aushandlung“ zwischen Quellgerät und Zielhardware. Dabei gleichen sie Unterschiede in den unterstützten Standards aus – etwa, wenn ein älteres Notebook DisplayPort 1.2 ausgibt, der angeschlossene Projektor aber nur

HDMI versteht. Viele Docks verwalten zusätzlich EDID-Informationen (Extended Display Information Data), passen Auflösungen und Bildwiederholraten an oder ermöglichen den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Displays.

Nicht irgendein Modell

Leider gilt auch hier: Dockingstation ist nicht gleich Dockingstation. Die einzelnen Modelle unterscheiden sich deutlich hinsichtlich der Zahl unterstützter Displays, der verfügbaren Anschlüsse (z. B. Ethernet, USB-A, HDMI, DisplayPort), der Ladeleistung sowie ihrer Kompatibilität mit USB4 und Thunderbolt. Die besten Varianten sind nicht auf Windows- oder Mac-Geräte beschränkt, sondern plattformübergreifend nutzbar.

„Die Herausforderung für AV-Profis besteht darin, jene Dockingstationen auszuwählen, die gut gestaltet sind – und die richtigen Merkmale für eine bestimmte Installation bieten,“ erklärt Joe Cornwall, Technologie-Evangelist bei

Legrand AV und Autor mehrerer Whitepaper zur USB-C-Problematik. „Es geht nicht darum, irgendein Modell zu kaufen, sondern eines, das wirklich zur geplanten AV-Installation passt – technisch wie organisatorisch.“

Für professionelle AV-Installationen sollten Dockingstationen bevorzugt von AV-orientierten Herstellern stammen – sie bieten in der Regel bessere Kompatibilität, Support und Langzeitstabilität als einfache Consumer-Modelle.

Besonders bei fest installierten Setups lohnt sich die Investition in hochwertige, getestete Docks von spezialisierten AV-Herstellern, da diese über eine deutlich robustere Signalverarbeitung und Langzeitstabilität verfügen als einfache Consumer-Modelle. In sensiblen Anwendungen – etwa bei hybriden Meetings mit parallelem Video-Streaming – ist das ein entscheidender Faktor für die Betriebssicherheit.

Ein weiterer Vorteil: Dockinglösungen erlauben eine klare Trennung zwischen Nutzertechnik und Infrastruktur. Monitore, Lautsprecher, Netzwerke und Strom bleiben am Arbeitsplatz oder im Rack dauerhaft installiert. Nur das Endgerät wechselt – und wird per USB-C in Sekunden eingebunden. Diese Modularität spart Zeit, minimiert Fehler und reduziert den Wartungsaufwand erheblich.

Kasten: Die Tücken der Adapter

Ein weitverbreiteter Irrtum: Ein USB-C-auf-HDMI-Adapter funktioniert immer – tut er aber nicht. Entscheidend ist, ob das Quellgerät überhaupt Videosignale über USB-C ausgeben kann, und wie der Adapter aufgebaut ist.

Passive Adapter funktionieren nur, wenn das Gerät HDMI oder DisplayPort im sogenannten Alt Mode nativ unterstützt. Diese Adapter leiten das Signal lediglich weiter – ohne Wandlung.

Aktive Adapter enthalten einen Chipsatz, der das USB-Signal in ein AV-Signal umwandelt – vergleichbar mit einem kleinen Konverter. Sie bieten größere Kompatibilität, verursachen aber oft zusätzliche Latenzen, benötigen teilweise Strom und können anfälliger für Störungen sein.

Ein typischer Fehler: Adapter werden wahllos verwendet – mit unvorhersehbaren Ergebnissen. Probleme mit HDCP, EDID oder dem Farbraum führen dann dazu, dass Displays schwarz bleiben. Besonders ärgerlich ist das bei Präsentationen oder hybriden Meetings, wenn keine Zeit für Troubleshooting bleibt.

Erfahrene AV-Techniker setzen daher auf zertifizierte Adapter mit definierten Chipsätzen (z. B. Parade PS176 oder Realtek RTD2171) – und dokumentieren, welche Kombinationen mit welchen Geräten zuverlässig funktionieren. Auch das Kabel selbst muss geeignet sein: Ein einfaches USB-C-Ladekabel ohne E-Marker überträgt keine AV-Signale – trotz passender Steckerform.

Fazit & Ausblick

Trotz aller Herausforderungen ist USB-C aus der AV-Welt kaum noch wegzudenken. Die Vision eines universellen Anschlusses rückt näher – zumindest im mobilen Einsatz, bei Präsentationen oder in Umgebungen mit häufig wechselnden Endgeräten.

Wer jedoch auf stabile, planbare und standardisierte Signalübertragung angewiesen ist – etwa in der Veranstaltungstechnik, im Rundfunk oder bei AV-Ketten mit hohen Echtzeitanforderungen – sollte USB-C nur mit Bedacht einsetzen.

Denn: Ein HDMI- oder SDI-Kabel ist nicht einfach durch ein USB-C-Kabel ersetzbar. USB-C ist kein vollständiger Ersatz für dedizierte AV-Schnittstellen – aber ein vielversprechender Baustein im Zusammenspiel moderner AV-Technologien. Die Zukunft liegt daher nicht in der Ablösung klassischer Anschlüsse, sondern in einem intelligenten, geprüften Zusammenspiel.

„USB Typ-C ist einer der ausgereiftesten und umfassendsten Anschlüsse, die es je gab“, betont Joe Cornwall, Technology Evangelist bei Legrand AV, um dann jedoch fortzufahren. „Leider ist er auch einer der am meisten missverstandenen und verwirrenden. Es gibt keinen einfachen Weg, sich in der Flut der Veränderungen, die dieser Anschluss mit sich bringt, zurechtzufinden – außer Wachsamkeit in Kombination mit kontinuierlichem Weiterbilden und Experimentieren.“

| USB-C-Dockingstationen im AV-Einsatz – Was zählt? | |

| Funktion | Beschreibung |

| Signalbündelung | Kombiniert Video, Audio, USB, Netzwerk und Stromversorgung in einem USB-C-Kabel |

| Signalwandlung | Wandelt z. B. DisplayPort-Alt-Mode in HDMI, VGA oder DVI um |

| Kompatibilitätsausgleich | Passt Auflösungen, Formate und Protokolle zwischen Geräten automatisch an |

| Power Delivery (PD) | Liefert idealerweise 60 – 100 W Ladeleistung – wichtig für Laptops im Dauerbetrieb |

| Netzwerkanbindung | Gigabit-Ethernet-Anschluss für stabile LAN-Verbindungen |

| Multidisplay-Support | Unterstützung für zwei oder mehr externe Bildschirme (abhängig vom Protokoll) |

| AV-Optimierung | Robuste Bauweise, stabile Signalverarbeitung, EMV-Verträglichkeit |

| Zertifizierung / Test | Zertifiziert für USB-C/Thunderbolt oder getestet von AV-Herstellern |

| Vergleich: USB-C versus klassische AV-Schnittstellen | |||

| USB-C (DisplayPort Alt Mode) | HDMI 2.1 | DisplayPort 1.4 | |

| Mechanisches Format | Sehr kompakt (Typ-C) | Mittelgroß (Typ-A) | Mittelgroß (Typ-A / Mini-DP) |

| Max. Auflösung | Bis 8K (60 Hz), abhängig von Gerät, Kabel und Alt Mode | 8K bei 60 Hz (oder 4K bei 120 Hz) | 8K bei 60 Hz (DSC) |

| AV-Standardisiert | Nur bedingt – AV über DisplayPort Alt Mode, keine Garantie | Ja | Ja |

| Kabellänge (passiv) | ca. 0,5–2m (bei hoher Bandbreite) | bis 5 – 10 m (je nach Kabeltyp) |

bis 3 m bei HBR3 (8.1 Gbps/Lane) |

| Gleichzeitige Funktionen | Video, Audio, Strom, Daten möglich (Multifunktion) | Nur AV (Audio/Video) | Nur AV (Audio/Video) |

| Verbreitung bei Mobilgeräten |

Hoch | Gering | Sehr gering |

| Adapterkompatibilität | Uneinheitlich, von Gerät und Chipsatz abhängig | Sehr gut | Gut |

| Plug-and-Play- Verlässlichkeit |

Eingeschränkt – je nach Treiber, Port-Funktionen | Hoch | Hoch |